基层治理是国家治理的基石。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在巩固党的执政基础和维护国家政权安全的高度,坚持和加强党对基层治理的领导,不断推进基层治理理论创新、实践创新和制度创新。习近平总书记围绕基层治理发表一系列重要论述,立意高远,内涵丰富,思想深刻,为新时代推进基层治理现代化提供了根本遵循和科学指南。

重庆集大城市、大农村、大山区、大库区于一体,有1953个城市社区,9000多个村落,村多面广,如何推进乡村治理体系和治理能力现代化?农村自治单元大、服务管理难的堵点难点如何打通?基层组织人少事杂,怎样及时解决群众急难愁盼问题,有效保障群众利益,更好地把矛盾纠纷和风险隐患化解消除在萌芽状态?

为破解这些难题,近年来重庆作出许多探索,形成的经验、模式、举措不尽相同,但其最深层次的内核、最关键的密钥却只有一个——一切从人民的利益出发。

日前,笔者行走在巴山渝水之间,在重庆市江津区、铜梁区、渝北区的一些乡村真切地感受到了这里深入学习领会习近平总书记关于基层治理重要指示批示精神,坚持和加强党的全面领导,充分发挥党建在基层治理中的引领作用,着力推进基层治理体系和治理能力现代化迸发出的澎湃动能。

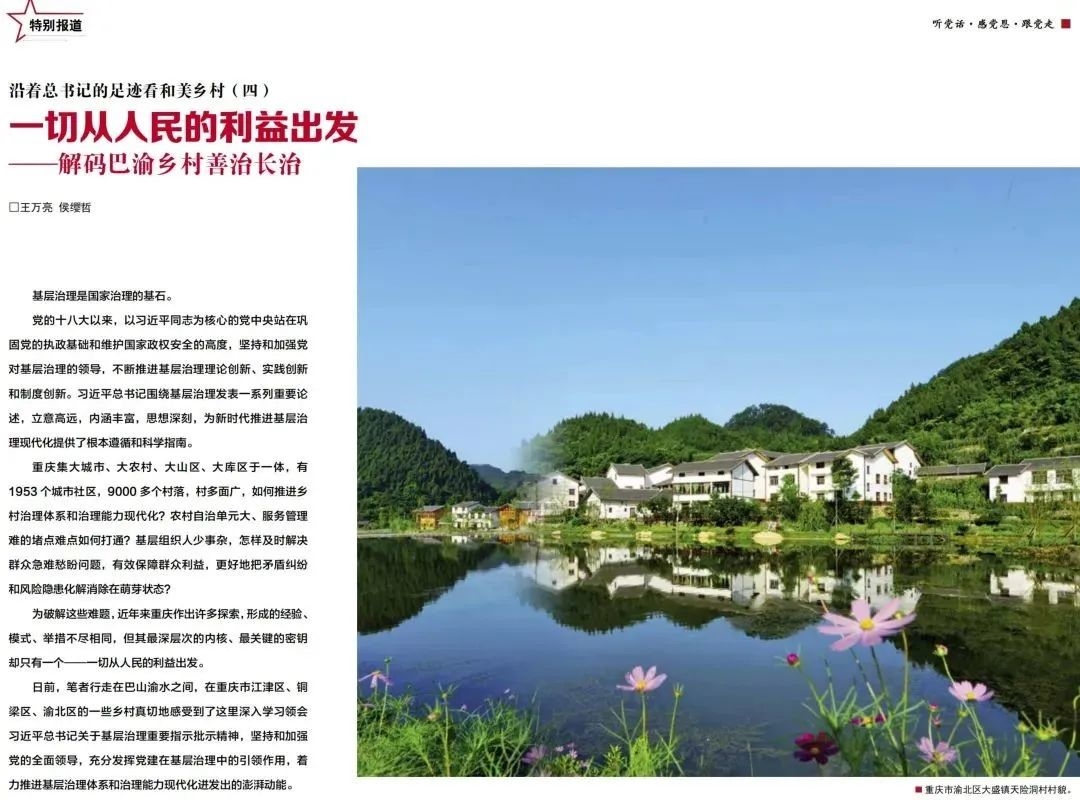

重庆市渝北区大盛镇天险洞村村貌。

天险洞村“别有洞天”

渝北区大盛镇天险洞村是一个偏僻的小山村。曾经,村里的年轻人进城后便不再愿意回来;这些年,越来越多的人从城里来到天险洞村游玩,甚至还有一些外地人愿意在这里租房长住。2024年,该村累计接待游客30万人次以上。

天险洞村何以强势逆袭?

“有效的治理举措功不可没。”天险洞村党支部书记辜晓伟介绍,该村地处云龟山间,山高、崖险、石怪、林翠,春有万亩樱花绵延盛开,秋有万株枫树漫山红遍,从来不缺令人神往的自然风光。前些年,村里曾想立足天然优势发展乡村旅游,但是,污水横流、动物粪污遍布的村道无法成为爱美者追逐美景的通道,频频发生的群众纠纷,破败、脏乱的民居,更留不住游客的心。

村庄要发展,治理水平的提升刻不容缓。然而,乡村治理是一个千头万绪的系统工程,每一个环节都考验着当地干群的智慧和耐力。为让天险洞村“别有洞天”,当地在乡村治理工作中下足了“绣花功”。

傍晚,出门散步的天险洞村村民曹昌梅看到路面上有一些垃圾,她便顺手捡起来扔进了路边的垃圾桶。

“举手之劳嘛,我们都习惯了。”曹昌梅说,这些年无论是在家里还是户外,村里人都非常注重环境卫生,看到地上的垃圾不捡起来就觉得浑身不得劲。

村民这种好习惯的养成与天险洞村选准用好“积分制”这个抓手密不可分。

渝北区大盛镇天险洞村村民在“电力爱心超市”内进行积分兑换。侯缨哲/摄

“‘积分制’是个好抓手,但是你得把它用好用活才是硬道理。”渝北区农业农村委干部李伟介绍,“首先,区里一直要求,积分方案不能千篇一律,所有的积分都应让群众看得见、摸得着。”

在渝北区和大盛镇的指导下,天险洞村从2019年开始推广“积分制”。在方案制定之初,村“两委”多次组织村民讨论赋分内容,方案实施过程中,当地定时开展评比拉练活动,建设积分制数字化平台,在该平台上每户积分的来源、分值一目了然。为让积分看得见、摸得着,该村推动“积分当钱花”机制,村民在参与乡村治理中所获积分每分价值1元,可在多家超市消费抵用;为强化推广“积分制”的资金保障,该村与国网重庆市电力公司市北供电分公司合作,进一步拓展应用场景,将用电安全知识宣传等工作融入“积分制”推广之中。

“上个月上报电力故障、及时交电费就攒了10来分,我现在有174分了。”年关将近,天险洞村村民王明忠来到村里的“电力爱心超市”,准备分文不出从这里“买走”一些过年用的物品。

创新运用“积分制”是天险洞村做好乡村治理的关键一招。在此基础上,该村还有着一些其它的巧招、妙招。

“乡村治理,不能只提要求,更要讲道理、教方法。”辜晓伟说,2019年开始整治人居环境的时候,干部提了很多要求,村民很着急,之前的生活方式已经成为一种习惯了,很多人不知道该怎么改,不清楚把屋子收拾成什么样才算整洁,不知道怎样堆放柴火才能更整齐。为此,镇、村两级干部一边讲政策、提要求,一边讲道理、教方法,通过手把手教和打造示范户的做法,引导越来越多村民逐渐改掉了不良习惯。

在天险洞村路口,89岁的老人任柏树家窗明几净,连院子里的柴火也码放得整整齐齐。现在,他家的院子已经成为村里乡村治理的一个示范点。

渝北区大盛镇天险洞村村民任柏树将院子里的柴火码放得整整齐齐,他家已经成为村里乡村治理的一个示范点。侯缨哲/摄

“都是村里的干部教的,这样摆着看起来心里要更舒服些。”任柏树说,以前大家不是不愿收拾,而是原来的习惯保持久了,突然要整理房屋、院子,大家一时间不知道该从何下手。

为此,天险洞村的干部和镇里的包村干部逐户上门指导,面对面讲,手把手教,既讲政策、定标准,也言利弊,教方法,示范引领村民逐步摒弃陋习,形成了良好的生活习惯,不仅让生活环境更干净整洁,也有效减少了消防隐患。

大盛镇副镇长张何欢说:“乡村治理要有抓手,教方法,而且法治建设一定不能缺位。”

张何欢说的这个观点在天险洞村体现得非常明显。午后,笔者漫步在天险洞村时,发现村民杨兵等多户农户的房门大开,但当时无人在家。杨兵的邻居说:“现在我们村里治安好得很呢。”

这份安全感得益于大盛镇与当地派出所合作建立的“三见四巡”治安巡防模式,“三见”即“见警车、见警灯、见巡逻人员”,“四巡”即“环线巡逻、点线巡逻、院坝巡逻、重点区域巡逻”。在推广“三见四巡”治安巡防模式的工作中,天险洞村逐渐形成了“点线面”全覆盖、全天候的立体巡防体系,乡村治理效能进一步提高。

“这里的环境打破了人们对农村的刻板印象。”天险洞村一家民宿的负责人彭鑫说,这是这些年他听到游客提及天险洞村时说得最多的一句话。为何大家觉得这里不像农村?因为这里理念新、环境新、习惯新,产业旺、人气旺,处处繁荣兴旺!殊不知,随着乡村全面振兴有力有效推进,中国乡村的环境、人气、风尚等正在被重新定义。

“津彩大院”真精彩

“江津有个鹤山坪,鹤山坪上有保坪,保坪村里风光好,乡村旅游正时兴。这是一个魂牵梦绕的村庄,十里保坪铺开锦绣的画廊……”一大早,重庆市江津区先锋镇保坪村“施孃孃”家的院子里歌声回荡,10多名邻居聚在这里,一边做腊肠,一边哼着欢快的歌谣。

这是江津区农村“津彩大院”的日常一幕。为破解农村治理单元大的难题,近年来,江津区以全国乡村治理体系建设试点为契机,创新“院落制”治理模式,聚焦“乡村治理与乡村建设融合发展”,坚持以治理促建设,以建设促发展,深入挖掘“院落制+”潜能,优化“院落制+”表达,已建成各具特色的“津彩大院”124个。

“津彩大院真正实现了推动机制融合,变院落制为院落治;推动功能融合,变样板院为特色院;推动载体融合,变空心院为实心院。”江津区农业农村委干部刁勇介绍,江津区在推行“院落制”工作时,将行政村分解成多个“大院”,并将其作为最小政治单元,织密乡村治理和建设的大网,实打实地丰富了德治载体、营造了善治氛围、培树了良好家风。

江津区先锋镇保坪村塘坎上党建大院。侯缨哲/摄

“千万莫要忽视新农合哈,它的作用可大得不得了哦!”在保坪村塘坎上大院的“讲理坝”上,该大院的一名“院民”正在现身说法,通过她患乳腺疾病后享受新农合报销政策的经历宣传医保政策。

“这正是‘大院’的一个德治载体。”保坪村党支部书记代小月说,每个大院的“讲理坝”都风格各异,旨在充分彰显“大院”特色,让“院民”更加轻松地置身其中,相互融入。

塘坎上大院的“院长”李元说,“讲理坝”不只是用来讲理的,更是用来讲德的,是“大院”宣传政策、议事协商、调解纠纷、举办主题活动等的重要场所。

除“讲理坝”外,江津区“院落制”的德治载体还有很多,比如一些大院的“和气井”“邻里墙”等系列活动载体。

对于德治载体对提升乡村治理水平的作用,江津区龙华镇燕坝村的一名驻村干部说:“德治载体能更好地激发群众的参与热情,而这正是做好乡村治理最重要的基础。”

“乡村治理不是一时的事,而是一时都不能懈怠的事。”先锋镇党委宣传委员王顺琴说,该镇在推进乡村治理工作时非常注重氛围营造,引导各村、各“大院”通过建设“乡情馆”,开展文体活动等对群众的言行进行潜移默化的引导,让善治成为习惯,让习惯符合善治。

“说新风来树文明/滥办酒席还盛行/铺张浪费增负担/各种人亲出不赢/嘿嘿,各种人亲出不赢。”这是李元自编自导的快板《赞保坪》的其中一段。如今,塘坎上大院及整个保坪的村民都对这样的桥段耳熟能详。

79岁的李元是一名退休教师,也是土生土长的保坪人。这些年,为将好政策、好举措、好计划融入诗词、歌舞、快板之中,让群众寓教于乐,他已经陆续创作了50多部作品。

李元说:“刚回到村里时,我也不知道能为大家做些什么。于是我就发挥自己的爱好写一些打油诗,然后带着大家一起读、一起唱,后来我逐渐发现这还是个改变大家精神面貌的好做法。大家聚在一起,越唱越开心,越唱越起劲,唱着唱着纠纷变少了,烦恼也变少了。”

在保坪村,村民寄托乡愁的“乡情馆”也是营造浓厚善治氛围的一处主阵地。在这里,“鹤岭风采”“先锋名考”“声名白鹤”“耕作之仪”等一幅幅生动的图画、隽永的文字,清晰地记录着保坪村的古今历史、先贤才俊、民俗风情。

“通过挖掘历史,旨在让每一个保坪人了解保坪的文化传承,并以身在保坪为荣,时刻葆有一份爱国、爱家的赤子情怀,奋发作为,为乡村治理建设和社会发展作出积极贡献。”代小月说。

良好的家风是文明乡风的重要内容。这些年,保坪村已将培树良好家风作为当地提升乡村治理效能的一个有效途径,不仅引导各家各户都根据自身实际提炼了积极向上的家训,而且创新开展了家风家教系列实践活动。

临近春节,保坪村新湾大院院长、75岁的施朝秀每天组织几位年长的亲戚排练舞蹈节目,忙得不亦乐乎。

施朝秀性格开朗、擅长编导文艺节目,当地村民无论老小都习惯称呼她一声“施孃孃”。她热情待人的性格与家风家教密切相关。

在她家进门处显眼的位置,“团结互助,敬老奉献”八个大字分外显眼。这正是刻在这个大家庭每个人心中的家训。

“施孃孃”(前排右二)与亲戚、邻居们合影。侯缨哲/摄

“一大家子在一起,欢乐最重要。”“施孃孃”说,每年春节假期,一大家人聚在一起都要举行一场“家庭春晚”,让大家在欢声笑语中心贴得更紧、爱聚得更浓、文化传承得更好。现在,她14岁的孙子已经成为一名远近闻名的川剧小票友。

此外,保坪村的“乡情馆”内还专门开设了“家风助廉展厅”,展示先贤家风家训,引导村民时刻要记得培树良好家风。

“铜心小院”聚同心

冬日午后,重庆市铜梁区侣俸镇水龙村菜园子“铜心小院”里温馨而惬意。广场上、凉亭内,院民们三三两两围在一起聊家常、织毛衣。在这里,大家无话不谈,亲如一家。

铜梁区侣俸镇水龙村菜园子“铜心小院”凉亭内,村民们正在织毛衣。侯缨哲/摄

这样的惬意场景得益于铜梁区“铜心小院”的有效治理。“铜心”谐音“同心”,蕴含着小院村民心心相印、凝心聚力的美好愿景。近年来,“铜心小院”以“五进五心”为服务原则,推动院落事院落议、院落定、院落管,截至2024年底全区建成“铜心小院”325个,矛盾纠纷化解率100%,干群一起画出了一个乡村治理“同心圆”。

这个“同心圆”上,浸染着党的理论政策进院落,促进思想同心的鲜红底色。

2024年7月,党的二十届三中全会刚刚闭幕不久,“铜心小院”就举行了一场宣讲活动,由老党员将党和国家继续深化改革的声音传递到了小院的各个角落。

在整个铜梁区,目前已通过开设“小院课堂”,整合区镇村三级宣讲资源,采取院坝会等方式,常态化开展理论政策宣讲1500余场次。

这个“同心圆”凝结着工作力量进院落、促进队伍齐心的辛勤汗水。

傍晚时分,水龙村的一名村干部在听到菜园子“铜心小院”召集人刘学明汇报有几名陌生人在该小院入户时,赶紧放下碗筷赶了过来,第一时间确认这些人是相关部门的工作人员。

这是“铜心小院”日常运用“小院吹哨、干部报到”机制的一个体现。依托这一机制,铜梁区各“铜心小院”由召集人采取紧急事项直接吹、常规事项逐级吹的方式向镇村干部吹哨,已推动镇街干部到院落应哨100余人次,让镇、村、小院的力量更加紧密地拧成一股绳。

这个“同心圆”上,升腾着公益服务进院落,促进服务贴心的温度。

日前,一场义诊活动在侣俸镇保乡村踏水桥“铜心小院”举行。

“这活动真贴心!我们年纪大了,出门不方便,想不到在自己院子里就能做体检。”该小院60多岁的村民舒耀碧告诉笔者,平时小院里的各类公益活动有很多,比如公益理发、法律下乡之类的。

近年来,铜梁区将“铜心小院”建设与和美乡村、巴蜀美丽庭院等建设相结合,整合下沉民政、住建、文旅等资源,配套建设互助养老点、文体休闲、路灯照明等设施,开展了健康义诊、图书报刊赠阅等系列暖心服务。

这个“同心圆”上,积淀着文体活动进院落,促进活动凝心的力量。

“你一家,我一家,一碗豆花不分家。”寒冷的冬日时节,踏水桥“铜心小院”的“铜心小厨”暖意浓浓,之前因长辈之间的恩怨心有隔阂的老张(化名)和老李(化名)乐呵呵地一起推着豆花。

豆花是重庆的一道传统美食。长期以来,在重庆的一些农村逐渐形成了邻里之间一起推豆花、做豆花饭的习俗。现在,这一活动已成为促进邻里和谐的一个平台。

这些年,铜梁区通过积极搭建“小院剧场”“铜心小厨”等平台,以小院村民为主体,因地制宜组织开展坝坝舞、包粽子、厨艺技能比拼等群众性活动1000余场次,在丰富农村群众文娱生活的同时,进一步提升了群众的凝聚力。

这个“同心圆”上,闪耀着自我管理进院落,促进发展连心的光辉。

菜园子“铜心小院”广场的蔬菜大棚里一派生机盎然的景象,特色果蔬长势喜人。

“那是我们的‘聚宝盆’。”刘学明说,这处小院是侣俸镇将环境整治、产业发展与村民自治相融合,按照“基层组织引领、工商资本进村、公司治理赋能、综合经营增效、整村推进共富”思路,开展的“巴岳农场”建设试点。在这里,干群手牵手,心连心,治理与发展齐头并进,共同铺展出了群众产业增特色、就业拓渠道的幸福画卷。

民为邦本,本固邦宁。党的工作最坚实的支撑力量在基层,加强和创新基层社会治理,关乎党长期执政、国家长治久安和广大人民群众的切身利益。回顾中国共产党领导农村治理的实践历程,“以人民为中心”始终是农村治理的理念指引。解码巴渝乡村善治长治,一幅牢记习近平总书记殷殷嘱托,奋力绘就的温馨而厚重的画卷跃然眼前。在这幅画卷之上,一笔一画都浸润两江交汇之处,朝天扬帆之时,重庆各地牢固树立以人民为中心的发展思想,通过持续完善社会治理制度体系,不断深化基层社会治理机制,创新基层社会治理方式,有效夯实基层基础,切实让人民群众成为基层社会治理的最大受益者的良苦用心;一图一色都镌刻着中国共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命,闪耀着人民利益至上的真理光芒。

审 核:李 敬

责 编:刘慧艳

编 辑:闫雪萍