日前,大同融媒体中心的采编人员探访了大同东城墙和阳门广场、带状公园下沉广场内的平城记忆馆。此次采访,不仅让我们对大同的历史有了更深的认识,更被平城记忆馆所展现的城市记忆深深打动。

首先映入眼帘的是一尊铁牛,它静静地诉说着大同的过往。讲解员介绍,现在御河西岸的铁牛只是复制品,而平城记忆馆内的这尊才是真品。这尊铁牛铸造于明代万历三十四年(1606年),当时为了镇压水患,总兵焦承勋和参议杨一葵命工匠铸造了九头铁牛立于兴云桥畔,但仅有这一头幸存至今。它全长2.23米,身高1.52米,以当地耕牛为原型雕铸而成,形象栩栩如生,成为大同市的重要文化遗产。

步入平城记忆馆南四合院,一座老钟表映入眼帘,它曾是原大同红旗广场邮电大楼上的标志性建筑,也是几代大同人难以忘怀的记忆。那面白色的表盘、悠扬的钟鸣,仿佛将我们带回了那个年代。在邮电大楼拆除前,这座钟表被精心安置于和阳门广场的平城记忆馆,继续守护着大同人的回忆。

平城记忆馆占地1200平方米,自2011年开馆以来,一直承载着大同人的历史记忆。在2022年,展馆经过改陈提升后重新对公众开放,以更加丰富的展品和更加生动的展示方式,讲述着大同近百年的发展历程。

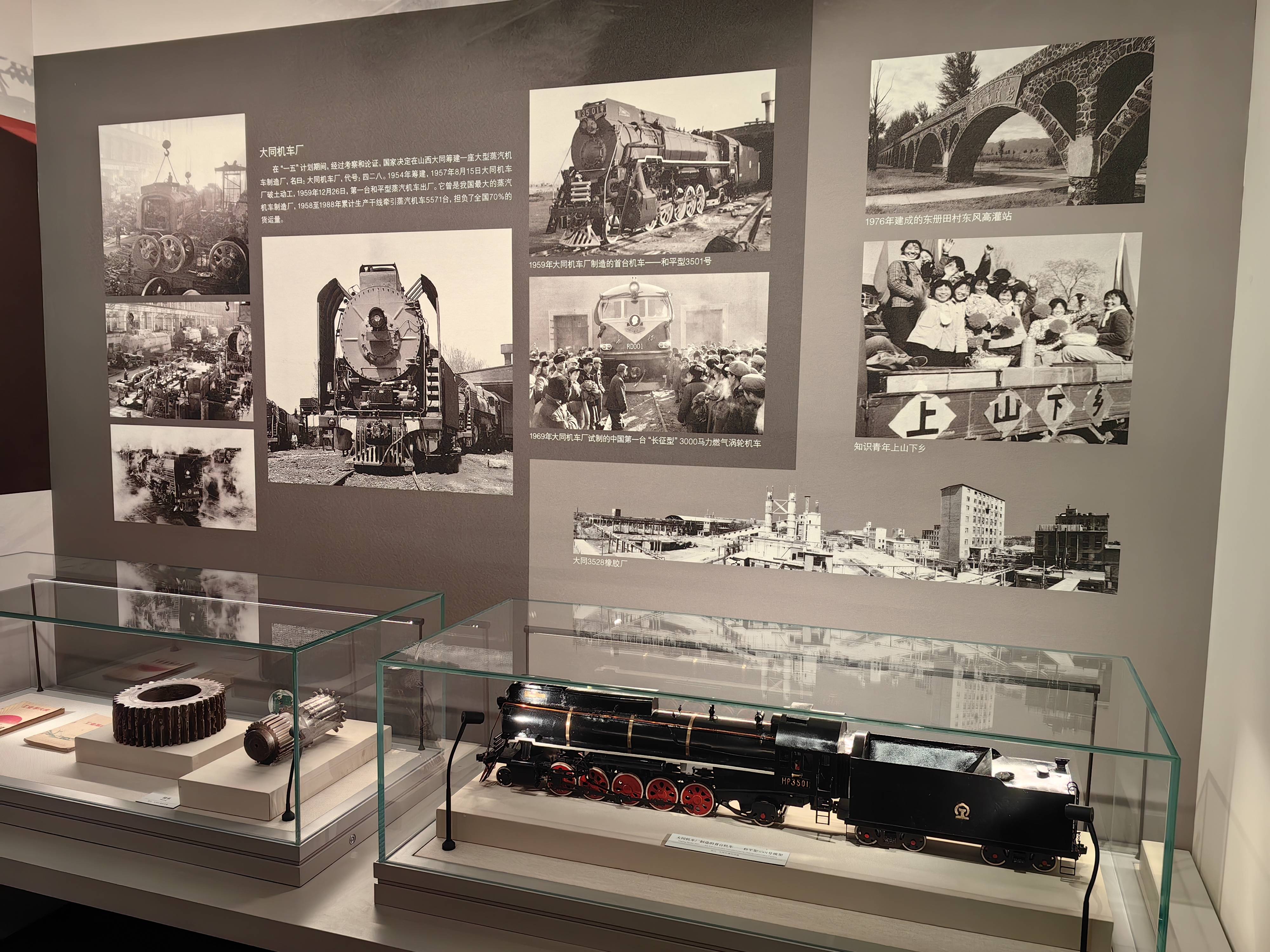

从清代落后的农业城市到民国时工业城市的萌芽,从新中国成立后门类齐全的工业化城市建设到改革开放后旅游与工业并重的发展,大同的历史变迁在平城记忆馆中得到了生动的展现。数百件展品不仅呈现了大同城市的文化意识,更如同一面历史的镜子,让观众能够直观地感受到大同城市变化的精彩历程。

走进平城记忆馆,就是走进大同的历史长河。在这里,我们不仅可以感受到时代的存续改革和城市的发展变迁,还能见证企业的兴衰荣辱和居民的衣食住行。每一处展品都承载着大同人的深厚情感,它们共同构成了这座城市独一无二的记忆。

监制: 韩生利

审核: 王霄飞 李 敬

责编: 李 海

记者: 韩 茜 康 永

编辑: 韩 茜